Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Vom Glück, in Berlin statt in New York zu leben

Vor ein paar Tagen waren wir auf einer Konferenz zum Thema „Flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte“. Im Prinzip ein Treffen zwischen Forschung und Praxis. Ergebnisse aus Umfragen unter Führungskräften zeigten, was diese sich in Bezug auf ihre Arbeit wünschen, welche Modelle sie bereits nutzen (Gleitzeit – Wahnsinn!) und welche noch Ausnahmen bilden (Führen in Teilzeit, Jobsharing, Coworking mit Kinderbetreuung sowieso). Vertreter von namhaften Unternehmen berichteten, wie sie die Wünsche ihrer Führungskräfte in der Praxis umsetzen. Für uns war das Ganze ein ganz guter Überblick über den Status Quo, wenn auch nicht allzu viel Neues oder gar Überraschendes dabei war.

Ein Vortrag ist mir jedoch besonders im Gedächtnis geblieben: der von Brigid Schulte, Direktorin des Better Life Lab der von Anne-Marie Slaughter geleiteten New America Foundation und Autorin des Buches „Overwhelmed: Work, Love, and Play When No One Has the Time“. Auf der Konferenz stellte sie einige der Thesen aus ihrem Buch vor und gab damit einen Einblick in die amerikanische Arbeitskultur, der sicher nicht nur mich nachdenklich gemacht hat.

Rückblende: New York – Berlin

Silvia und ich trafen uns im März letzten Jahres das erste Mal in einem Café in Friedrichshain, um über die „Idee juggleHUB“ zu sprechen. Es war Freitagvormittag und während andere sehnsüchtig aus ihren Bürofenstern in die Frühlingssonne blinzelten, ließ ich mir diese, meine Tochter schlummernd auf dem Schoß, ins Gesicht scheinen. Es war das erste halbe Jahr meiner einjährigen Elternzeit. Ich saß also in diesem Café, sinnierte mit Silvia über unser Herzensprojekt und aß ein Stück Apfelkuchen. An einem ganz normalen Arbeitstag.

Sieben Tage später hatte ich 1.500 Euro auf dem Konto – wie jeden Monat seit Beginn der Elternzeit.

An dem Tag im Café sagte Silvia zu mir, dass sie sich im Nachhinein wünscht, sie hätte ihren Sohn auch in Deutschland bekommen. Denn in New York, wo sie acht Jahre lang lebte und arbeitete, gab es weder bezahlten Mutterschutz noch Elternzeit. Nach drei Monaten musste sie wieder Geld verdienen, während ihr Sohn von einer Nanny betreut wurde. Privat bezahlt, natürlich. Und das nicht zu knapp. 15 bis 20 Dollar pro Stunde sind üblich, „Nanny Sharing“, bei dem sich Eltern eine Betreuerin teilen, ist weit verbreitet. Ganztagsbetreuungsplätze in einer Kita sind knapp und kosten je nach Lage und Ausstattung bis zu 15.000 Dollar im Jahr.

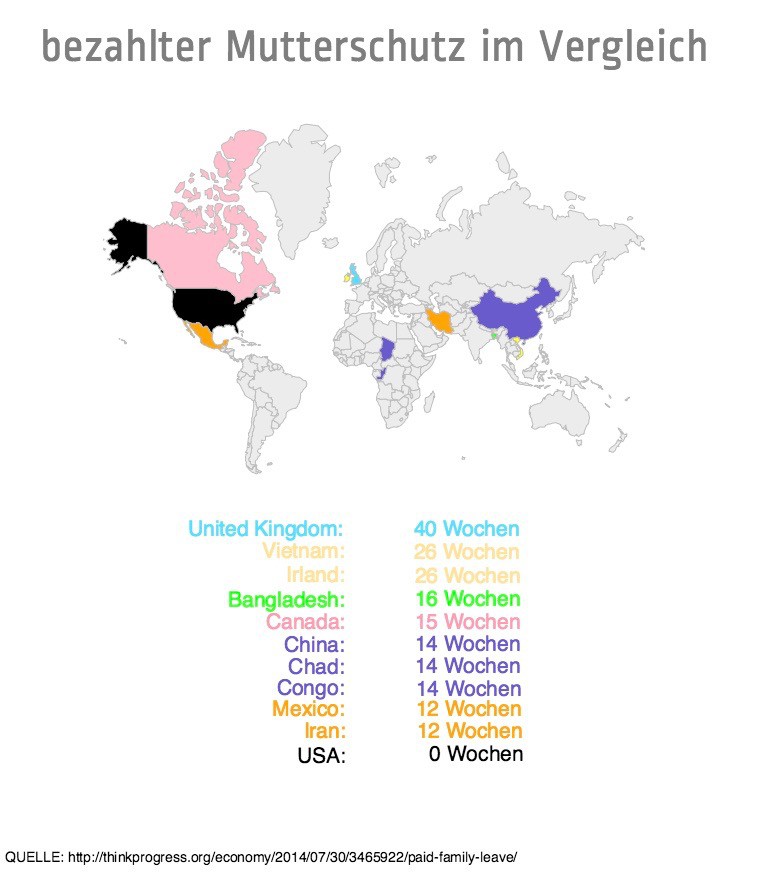

Kinderkriegen in den USA – das ist die klare Botschaft – ist Privatsache. Die Staaten sind das einzige Industrieland ohne gesetzlich verankerten bezahlten Mutterschutz. Frauen arbeiten oft, bis die Wehen einsetzen und sind kurze Zeit nach der Entbindung schon wieder im Büro.

Ausgebrannte Helden

Geld verdienen ist das eine, Präsenz zeigen das andere. Auch das hat Brigid Schulte in ihrem Vortrag klar gemacht. Ähnlich wie in Deutschland herrscht in vielen amerikanischen Unternehmen eine Kultur, die Anwesenheit mit Leistung gleichsetzt. Wer abends als letztes geht, hat die besten Aufstiegschancen. Es gibt, so Schulte, eine regelrechte „overwork culture“: Überstunden werden nicht etwa bezahlt oder dürfen „abgebummelt“ werden, sondern werden als „hero hours“ gefeiert. Vereinbarkeit sieht anders aus – und wird von staatlicher Seite auch gar nicht gewollt. Im Gegenteil: Die Politik fördert das traditionelle Rollenmodell, bei dem der Mann das Geld verdient und die Frau sich um Kinder und Haushalt kümmert. Versuche in den 70er Jahren, eine flächendeckende Kinderbetreuung einzuführen, scheiterten am Widerstand von Präsident Nixon und dem Protest fundamentaler Frauengruppierungen. Das Thema verschwand Stück für Stück aus der öffentlichen Wahrnehmung – und taucht erst jetzt, im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf, langsam wieder auf. Sowohl Bernie Sanders als auch Hillary Clinton sprechen sich für die Einführung eines 12-wöchigen bezahlten Mutterschutzes aus. Was uns in Deutschland nur ein müdes Lächeln entlockt, ist für die USA ein Meilenstein, so er denn umgesetzt wird.

Der Mythos von der „guten Mutter“

Doch es braucht mehr als das. Mehr als gesetzliche Regelungen. Vereinbarkeit spielt sich zu einem großen Teil auf der zwischenmenschlichen Ebene ab. Zwischen Partnern und Erziehungsberechtigten sowieso, aber auch zwischen Frauen und Frauen, Männern und Männern und Frauen und Männern im alltäglichen Leben. Brigid Schulte schilderte eine der unzähligen Situationen, in denen andere Frauen ihr offen zu verstehen gaben, dass sie eine schlechte Mutter sei, weil sie ihr Kind betreuen lasse. Die Vorstellung von der „guten Mutter“, die sich rund um die Uhr um das Kind kümmert, ist tief in der Kultur verwurzelt – in der amerikanischen wie in der deutschen. Und selbst Frauen, die sich bewusst von dieser Rolle lösen, die eine gleichberechtigte Partnerschaft anstreben und gleiche Chancen auch in der Arbeitswelt einfordern, können sich selten ganz von diesen vorgeprägten Rollenbildern lösen. Brigid Schulte nennt es „unconscious bias“, also unbewusste Vorurteile, die dazu führen, dass Frauen sich permanent schuldig fühlen, wenn sie trotz Kind beruflich ihren Weg gehen. Ein Gefühl, das den Druck, der ohnehin auf ihnen lastet, noch größer werden lässt.

Transatlantische Überforderung

Der Vortrag hat deutlich gemacht, dass es trotz großer Unterschiede auch viele Parallelen zwischen Deutschland und den USA gibt: das sehr traditionell geprägte Mutterbild auf der einen Seite, die dominierende Präsenzkultur in der Arbeitswelt auf der anderen Seite. Bedingungen, die einander zuwiderlaufen und die, gemeinsam als Anforderungen an Männer und Frauen formuliert, unerfüllbar bleiben müssen. Oder zwangsläufig in die Überforderung führen.

Die Kraft einer Generation

Doch es gibt Hoffnung. Ihre Träger sieht Brigid Schulte nicht nur in einzelnen Unternehmen, die sich neuen Arbeitsmodellen öffnen, oder in der Lokalpolitik, die in einigen Teilen des Landes bereits Regelungen eingeführt hat, um berufstätige Eltern zu entlasten. Hoffnung machen Brigid Schulte vor allem die Millenials, die „Generation Y“. Ihr Motto: Karriere? Ja, aber bitte „the easy way“.

Wortmeldung einer Dame in der ersten Reihe: Es sei Unternehmen bisher egal gewesen, dass sie ihre weiblichen Angestellten verloren haben; warum sollte das bei der „Gen Y“ anders sein? fragt sie.

Die Antwort Brigid Schultes ist einleuchtend und unbequem: Wenn Unternehmen ihre starren Arbeitsmodelle nicht aufbrechen, sagt sie, werden sie die hochqualifizierten Millennials nicht halten können. Und zwar Frauen wie Männer. Und spätestens wenn sie merken, dass sie auch die Männer verlieren, werden sie handeln. Gut, oder?

Lachen im Publikum. Der Vortrag macht trotz des ernsten Themas bis zur letzten Minute Spaß. Sie hat klare Forderungen, wirkt verbindlich, aber nie verbittert. Ihre Anekdoten aus ihrem Alltag als zweifache Mutter, die genau wie ihr Mann voll berufstätig ist, bergen für viele Frauen im Publikum merklich ein hohes Identifikationspotential. „Hm, kenne ich irgendwoher.“ Und doch spürt wohl jede(r) im Saal, dass wir es hier in Deutschland mit bezahltem Mutterschutz, bezahlter Elternzeit und subventionierter Kinderbetreuung doch irgendwie ganz gut getroffen haben.

Und so rührt die fast schon ausgelassene Stimmung, die sich während des Vortrags weiter steigert, wohl auch von einem anderen Gefühl her: der Erleichterung, in Berlin statt in New York zu leben.

Beitragsfoto: Flickr.com / Oscar F. Hevia